Notruf 0-112 Notfallteam-UKB 2222 Notfallzentrum 12000 Giftnotruf 19240 Kriseninterventionsteam 11000 Lob und Beschwerde 13030 Transplantationsbeauftragte 10310 Klinisches Ethikkomitee (KEK) 13633 Sicherheitsdienst 66000

In den Bereichen Medizin und Therapie gehören energetisch höhenverstellbare Liegen vielfach zur Grundausstattung. Liegen, die höhenverstellbar sind, erleichtern die Behandlung, bergen jedoch erhebliche Risiken für Beschäftigte, Patienten*innen sowie Dritte. Bei versehentlicher oder unkontrollierter Betätigung der Höhenverstellung haben sich bereits mehrere Quetschverletzungen und sogar Unfälle mit Todesfolge ereignet. Da die Gefährdung als hoch einzustufen ist, wird dringend geraten, vorhandene energetisch höhenverstellbare Liegen zu überprüfen, die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen und bei Neubeschaffungen auf die sicherheitstechnische Ausstattung zu achten. Die Gefährdungsbeurteilung der Handlungshilfe 4.0 zur Ausstattung und Nachrüstung von Therapieliegen unterstützen Sie dabei.

© BGW/Schierrieger > Einklemmgefahr im Hubmechanismus

Trotz bestehender Sicherheitsanforderungen kommt es im Zusammenhang mit energetisch höhenverstellbaren Liegen immer wieder zu Unfällen. Diese ereignen sich in der Regel durch die unbeabsichtigte Betätigung der Höhenverstellung, etwa bei therapeutischen Anwendungen oder Reinigungsarbeiten.

Das Risiko, sich im Hubmechanismus selbst einzuklemmen, ist bei der Bedienung mittels Fußtastern und Schaltgestängen deutlich erhöht. Hier kann, etwa bei Reinigungsarbeiten, leicht die Körpergewichtskraft auf die Steuerung drücken und so die Abwärtsbewegung unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden. Weiterhin problematisch: In dem Moment, in dem das beginnende Einklemmen wahrgenommen wird, wird in der Regel instinktiv dagegen gedrückt – statt das Gewicht von der Stelleinrichtung zu nehmen.

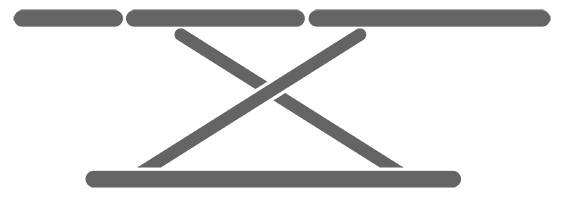

Gefahrstellen entstehen unter der Liegefläche, wenn der Abstand zwischen den Konstruktionsteilen der Liege zu klein wird. Für den Oberkörper und Rumpf gelten beispielsweise 50 cm als kritisch (siehe Tabelle 20 IEC 60601-1 bzw. ISO 13857). Beim Scherenhub und bei Gelenkarmen wird dieser Wert im Regelfall beim Herunterfahren konstruktionsbedingt unterschritten.

Neben den Todesfällen haben sich zum Teil schwere Quetschverletzungen durch die Selbsteinklemmung von Anwender*innen im beabsichtigten Betrieb ereignet. Ein besonderes hohes Risiko birgt die Höhenverstellung mittels Fußsteuerung. Wenn die Bediener neben der Liege sitzt und die Höhenverstellung aktiviert, kann der Unterschenkel zwischen Liegefläche und Stelleinrichtung eingeklemmt werden. Quetschungen und Frakturen der unteren Extremität sind die Folge.

Weiterhin problematisch: Während der Abwärtsbewegung der Liegefläche wird der Druck auf die Stelleinrichtung noch verstärkt.

Die am Markt erhältlichen energetisch höhenverstellbaren Liegen unterscheiden sich in puncto Hubmechanismus, Antrieb und Stelleinrichtung zur Steuerung zur Höhenverstellung.

An Hubmechanismen stehen drei gängige Varianten zur Auswahl:

© in.signo GmbH > Scherenhub: Die Höhenverstellung erfolgt über eine scherenartige Konstruktion.

© in.signo GmbH > Scherenhub: Die Höhenverstellung erfolgt über eine scherenartige Konstruktion.

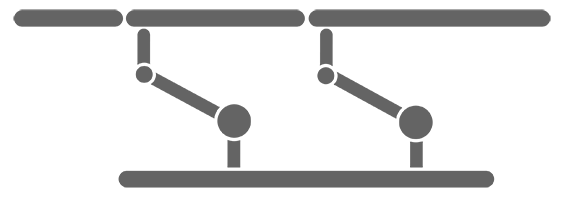

© in.signo GmbH > Gelenkarme: Bei diesen Liegen gibt es unterschiedliche Konstruktionen. Teilweise verändert sich bei der Bewegung auch die horizontale Position.

© in.signo GmbH > Gelenkarme: Bei diesen Liegen gibt es unterschiedliche Konstruktionen. Teilweise verändert sich bei der Bewegung auch die horizontale Position.

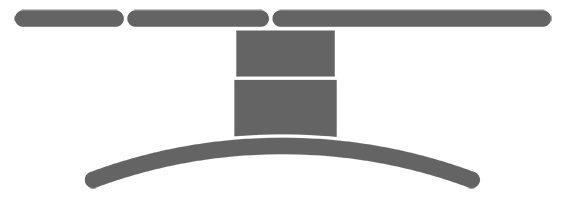

© in.signo GmbH > Hubsäule: Die Hebemechanik ist verdeckt in eine vertikale Säule eingebaut.

© in.signo GmbH > Hubsäule: Die Hebemechanik ist verdeckt in eine vertikale Säule eingebaut.

Der Antrieb der Höhenverstellung erfolgt entweder elektrisch oder pneumatisch. Bei pneumatischen Liegen wird die Liegefläche in der Regel mittels manueller Fußpumpe hochgedrückt und durch ein Ablassventil herabgelassen.

Bei elektrisch betriebenen Liegen kommen folgende Stelleinrichtungen zum Einsatz, teilweise auch kombiniert:

Bei der Fußschaltleiste wird die Liegefläche üblicherweise beim Hochziehen des Bügels hoch- und beim Herunterdrücken heruntergefahren. Es gibt auch Modelle mit einer gegenläufigen Bedienrichtung – die Liegefläche verfährt beim Drücken nach oben und beim Ziehen nach unten. Weiterhin sind Fußschaltleisten mit horizontaler Bedienrichtung verfügbar. Auf- und Abwärtsbewegungen der Liegefläche werden durch seitliches Bewegen des Bügels bewirkt.

Bereits im Jahr 2004 hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gefordert, dass automatisch höhenverstellbare Therapieliegen über Sicherheitsmechanismen verfügen, die ein versehentliches oder unkontrolliertes Betätigen der Steuerung verhindern (BfArM-Bewertung bezüglich automatisch höhenverstellbarer Therapieliegen, Referenz-Nr.: 913/0704b). Als Beispiele wurden eine sogenannte Sperrbox, die nur von autorisierten Personen betätigt werden kann, oder eine Zweihandschaltung genannt. Die Sperrbox verhindert das Anlaufen des Motors durch das Abziehen eines Schlüssels. Eine trügerische Sicherheitsmaßnahme, wie ein tödlicher Unfall trotz nachgerüsteter Sperrbox gezeigt hat. Das Abziehen des Schlüssels wird vielfach durch eine ungünstige Anbringung der Sperrbox erschwert oder schlichtweg vergessen.

Seit September 2019 gelten daher verschärfte Anforderungen an energetisch höhenverstellbare Liegen (Aktualisierte BfArM Empfehlung, Fall-Nr. 0785/03). Das BfArM hat seine Empfehlung von 2004 aktualisiert und konstruktionsbasiert ausgelegt. Die gewählten Lösungen müssen nun tiefer als bisher im Design der Liege verankert sein – also auf der Ebene des Hub-, Antriebs- und Steuerungssystems. Außerdem müssen sie dem Prinzip der "integrierten Sicherheit" stärker Rechnung tragen als dies die Sperrbox tut. Nach diesem Prinzip hat die konstruktive Beseitigung oder Minimierung der Risiken per Design Vorrang vor anderen Schutzmaßnahmen.

Welche Verpflichtungen haben Betreiber*innen und Anwender*innen?

Betreiber*innen sowie Anwender*innen sind dafür verantwortlich, dass energetisch höhenverstellbare Liegen nur nach den Vorschriften des MPG, hierzu erlassener Rechtsverordnungen, den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes, hierzu erlassener Rechtsverordnungen und den Unfallverhütungsvorschriften errichtet, betrieben und angewendet werden. Sie sind verpflichtet, an korrektiven Maßnahmen mitzuwirken (siehe § 16 Abs. 1 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MPSV)). Es ist beispielsweise nicht zwangsläufig sichergestellt, dass die Maßnahmen der Hersteller alle Betreiber und Anwender erreichen, oder ausgeschlossen, dass durch eine Lieferung aus dem Ausland eine risikobehaftete Therapieliege in Verkehr gebracht wird. Die Verwendung mängelbehafteter Medizinprodukte ist nach § 14 (2) MPG verboten. Dieses betrifft auch beschädigte oder funktionslose Schutzeinrichtungen. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung ist gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 4 MPG strafbewehrt, auch der Versuch ist strafbar.

Steht die Neubeschaffung einer Therapieliege an, lässt sich die Gefährdung verringern, indem auf Einhaltung des Prinzips der "integrierten Sicherheit" geachtet wird. Die konstruktive Beseitigung oder Minimierung der Risiken per Design muss Vorrang vor Schutzmaßnahmen und organisatorischen Maßnahmen haben. Dazu sollten Erkundigungen beim Hersteller eingeholt werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl geeigneter Liegen.

Seit Dezember 2020 fordern die obersten Landesbehörden für Medizinprodukte sowie das BfArM verschärfte Maßnahmen beim Umgang mit Bestandsliegen (siehe Information der obersten Landesbehörden und des BfArM). So sind elektrisch höhenverstellbare Liegen auf Mängel zu überprüfen. Sollte ein Mangel festgestellt werden, müssen sie fachgerecht nachgerüstet oder repariert werden. Auch Liegen, die bereits mit einer Sperrbox ausgestattet sind, bedürfen einer Überprüfung und, soweit es sich um die einzige technische Sicherheitseinrichtung handelt, einer Nachrüstung.

Vorhandene Liegen sollten im Rahmen der digitalen Gefährdungsbeurteilung erneut und regelmäßig überprüft werden. Auch hierzu berät Sie gerne die Stabsstelle Arbeits- und Umweltschutz.

Betreiber*innen sollten vom Hersteller die Nachrüstung eines sicherheitstechnisch akzeptablen Zustands verlangen. Aus haftungsrechtlichen Gründen sollte eine Nachrüstung nur mit Bauteilen erfolgen, die vom Hersteller der Liege freigegeben sind, und der Einbau sollte durch den Hersteller selbst oder eine autorisierte Fachfirma vorgenommen werden.

Bis zur Nachrüstung sind unverzüglich die folgenden Maßnahmen für einen sicheren Betrieb erforderlich (kumulativ, nicht abschließend):